AIコーディング組織導入の取り組みについてDevelopers Summit 2025 FukuokaでLTしました

2025/10/06

Table of Contents

はじめに

みなさん、こんにちは。技術ユニット所属の浦田です。

Developers Summit 2025 Fukuokaで、FusicのAIコーディング導入の取り組みについてお話しする機会をいただいたので、その発表内容について書きます。

私は5分のLT枠での発表で、別で弊社副社長の浜崎もクロージング講演として対談形式で登壇しました。

登壇資料

Fusicのエンジニア組織の特徴

Fusicのエンジニアは約80名ほどで、技術スタックも開発環境も多様です。TypeScript、Python、PHP、Rubyなど様々な言語を使い、VS Code、JetBrains、Vimとエディタもバラバラ。Web開発からAI/ML、IoT、クラウド、宇宙まで幅広い分野をカバーしています。

この多様性こそが私たちの強みですが、AI活用を組織全体に浸透させる上では大きな課題でもありました。

「斧を研ぐ役回り」としての活動

2023年からGitHub Copilotの導入を開始し、その後もCursor、Windsurf、Devin、Claude Code、Codex、v0など、新しいツールが出るたびに試験導入してきました。

私が2025年7月から技術ユニットに所属してAI活用促進に取り組む際、意識したのは「木こりのジレンマ」からの脱却です。目の前のタスクに追われて新しい技術を学ぶ時間が取れない...この状況を打破するため、私は「斧を研ぐ人」として立ち回ることにしました。

具体的な取り組み

1. 週1回ペースの社内勉強会

7月から以下のような勉強会を開催してきました。

- MCP勉強会・ハンズオン

- AI Coding LT会(全4回)

- GitHub Copilotハンズオン

- Practical AI LT会(非開発系AI活用)

- Devin活用報告会

- v0活用報告会

勉強会は必ず録画し、後から見られるようにしています。

1人ではキャッチアップしきれないため、他のエンジニアを巻き込んで知見を共有してもらう形を取りました。

以前書いた社内LT会開催レポートも合わせてご覧ください。

2. Slackと社内wikiでの継続的な情報発信

Slackの #ai-coding チャンネルで新ツールの情報やアップデート情報を共有しています。

ただし「AI驚き屋」のようにならないよう、社内で実際に活用できそうな情報だけをピックアップすることを意識しています。

さらに各ツール専用チャンネル(#try-v0、#try-devin、#try-claude-codeなど)が存在し、興味を持ったメンバー同士で活発な情報交換ができるようになっています。

3. プロジェクト現場への導入支援

特にDevinはセットアップのハードルが高いため、ペアプロなどでセットアップ支援を実施。時間が確保できないプロジェクトでは、自ら手を動かしてすぐに使える状態にまでセットアップしました。

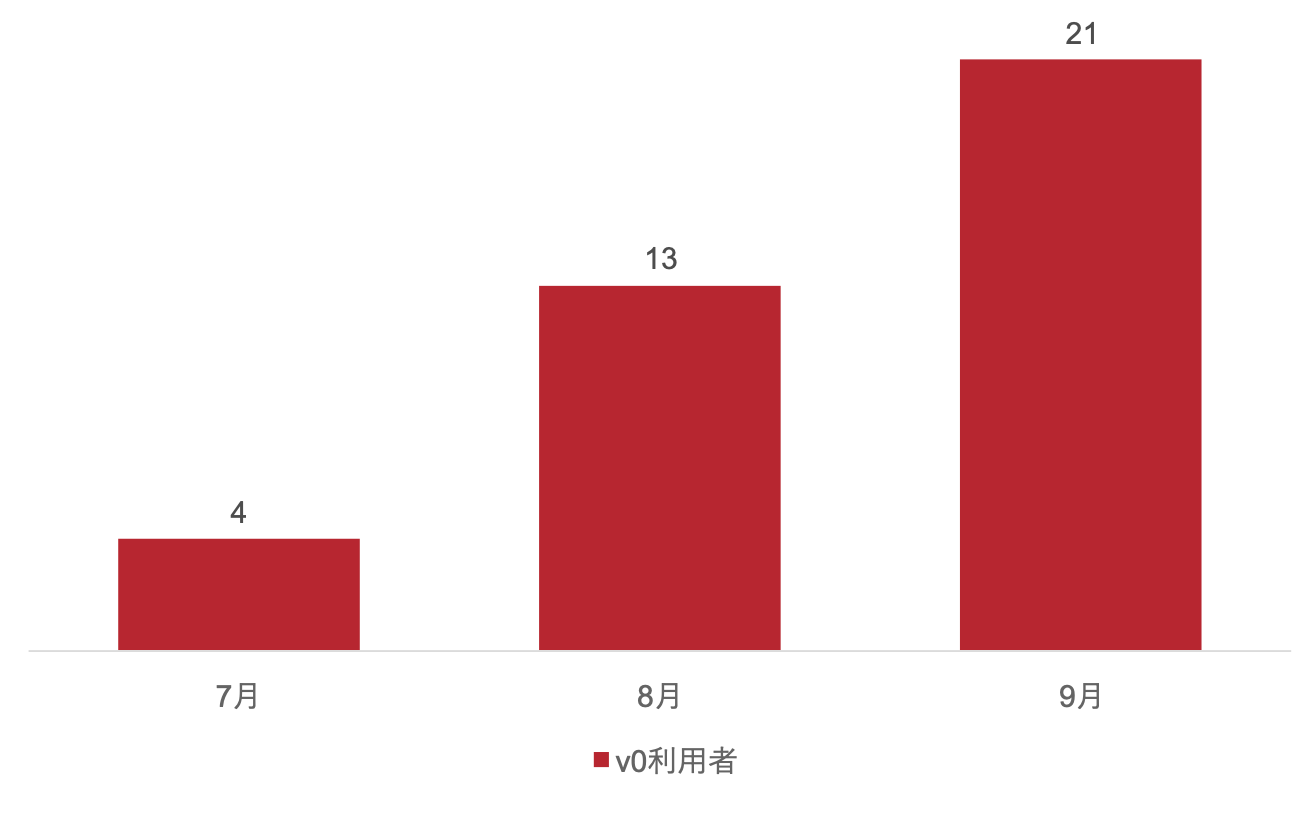

v0導入の成功事例

v0(VercelのUIデザイン・フロントエンド自動生成ツール)は、FusicのReactを使用しているプロジェクトが多いため、相性が良く、ある程度効果も出てきています。

利用者の推移

実際の活用事例

社内でv0アカウントを持っているメンバーからは以下のような活用例が出ています。

- 仕様書情報を渡してテストデータジェネレータをv0で作成して、作業を効率化

- 提案資料作成時に、急遽画面イメージが必要になったがv0で対応

- 実際に動かせるプロトタイプにより、画面設計書では伝わりにくい操作感を事前共有

このように現在は設計フェーズでの活用、内部ツール構築、UI設計、お客様へのプロトタイプ提供など、幅広いシーンで使われています。

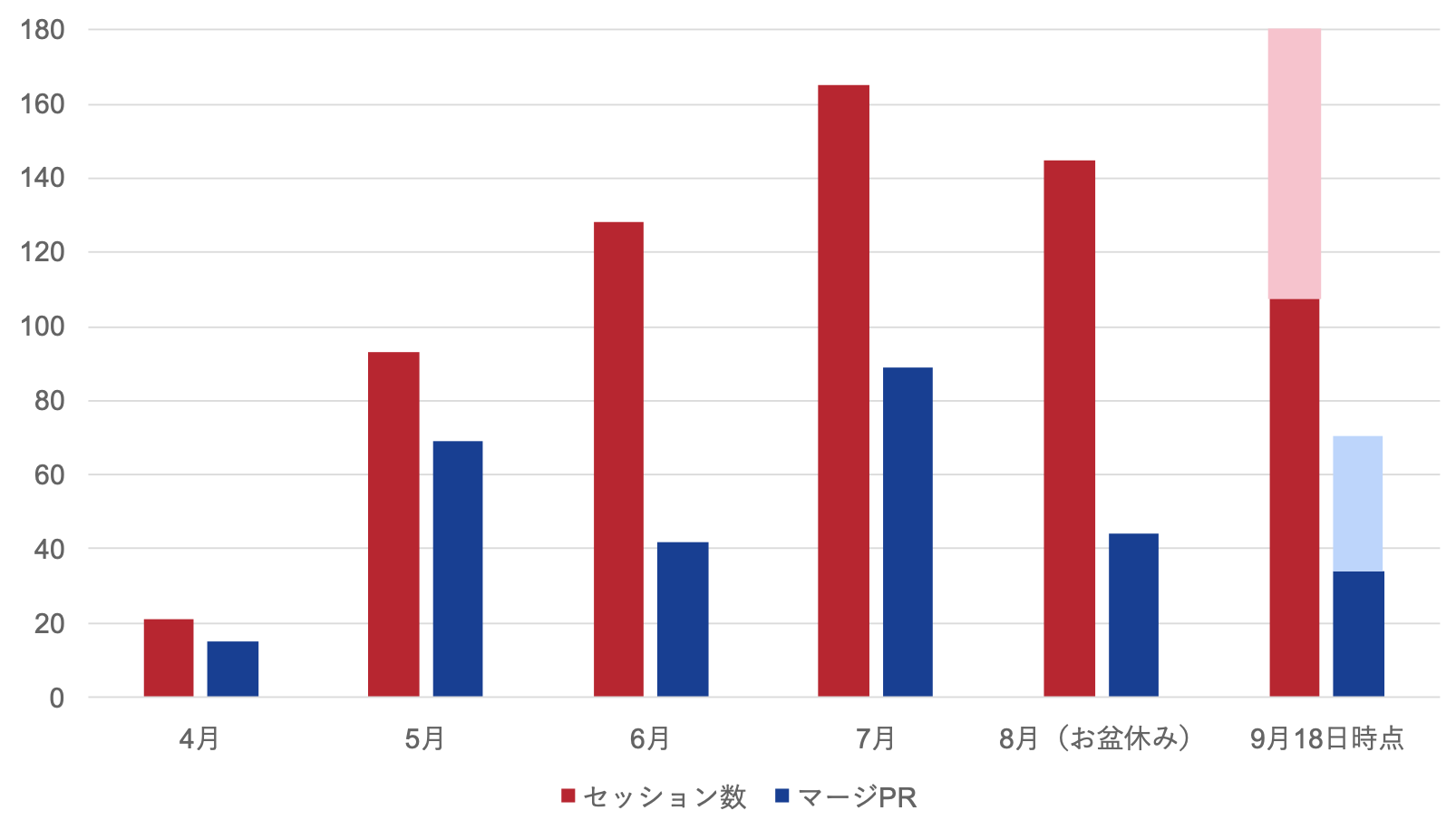

Devinの活用と課題

DevinはAI Software Engineerとして、コードの計画から作成、デバッグ、テスト、デプロイまで自律的に実行できるツールです。

Devinでは社内で上位に活用しているメンバーに活用事例を発表してもらうなどで活用を広めています。

セッション数は着実に増えていますが、マージPR数がなかなか増えていないのが現在の課題です。

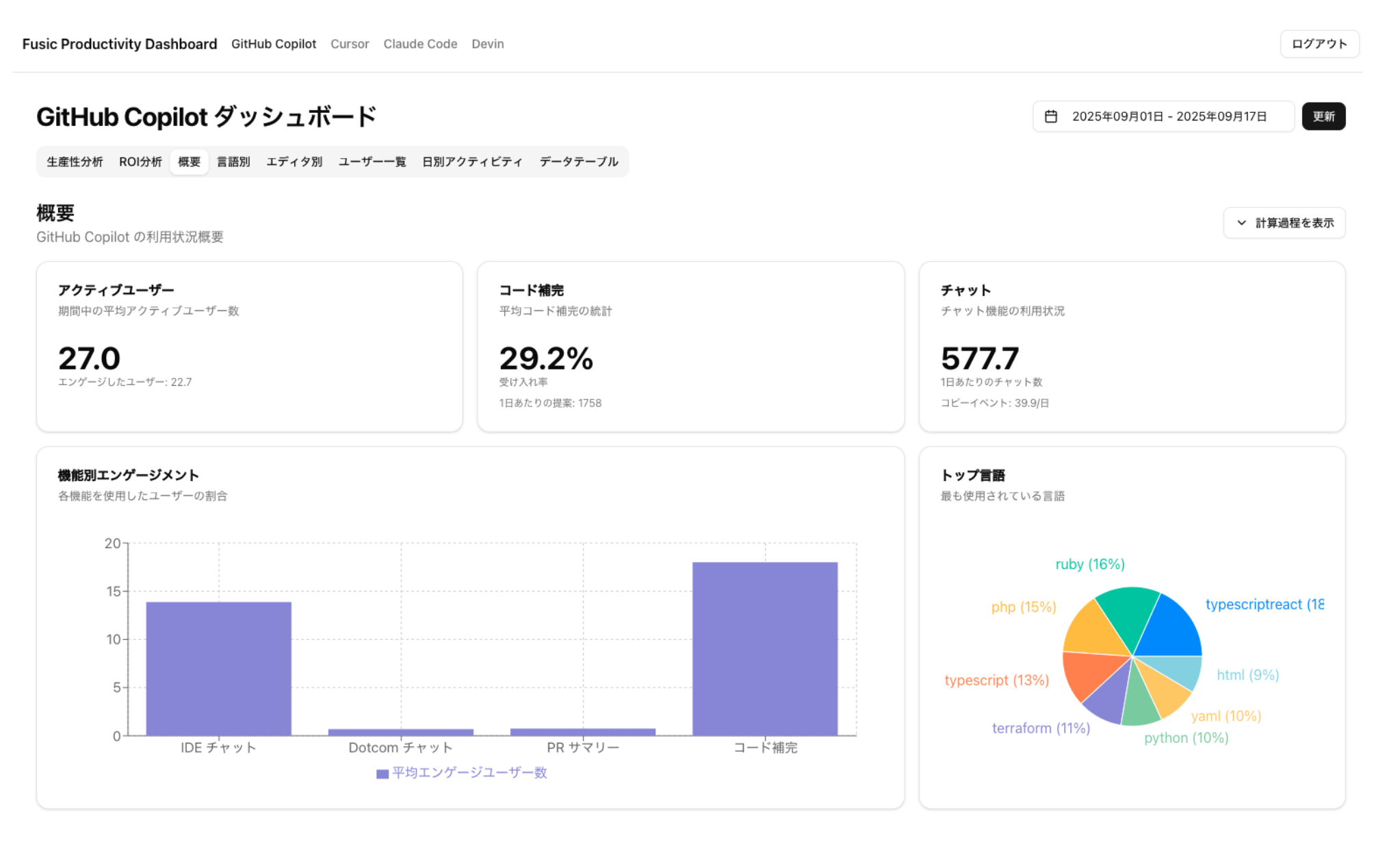

メトリクスによる可視化

GitHub Copilot、Cursor、Claude Code、DevinといったメトリクスAPI提供ツールについては、ダッシュボードで可視化しています。

これによって例えば以下のようなことがわかるようになりました。

- GitHub CopilotとCursorのコード補完受け入れ率: どちらも30%前後

- GitHub Copilotの直近3ヶ月のアクティブユーザー数: 増加傾向

その他にもどの機能が使われているか、誰がどのツールを使っているか、どの言語の受け入れ率が高いかなどが一目で分かります。

今後のツール選定や勉強会発表者の声かけなどに役立てていきたいです。

今後の展望

現在は次のステップとして以下に取り組む予定です。

- ガイドライン策定: ベストプラクティス集、セキュリティルール、ツール選定基準など

- ナレッジ整備: Fusicの技術スタックに合わせたAI指示ファイル(AGENTS.md/CLAUDE.mdなど)作成、AI-Readyデータの整備

- 生産性計測: 定量的な指標として計測できる仕組みの検討・構築

まとめ

Fusicでは、技術スタックや開発環境の違いを前提に、それぞれに合ったAIツールの導入を進めることで組織全体の生産性向上を目指している状態です。

単にツールを導入するだけでなく、勉強会やSlackでの情報発信、プロジェクト現場への導入支援を通じて、AI活用の知見を組織内に広げ、実効性のある活用を推進していきます。

Related Posts

Daiki Urata

2025/07/16